不安があるからこそ、

積極的に自分から触れにいく。

すると、可能性が見えてくる。

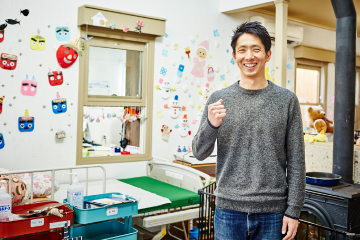

若松 佑樹さん (株)えぽっく 代表取締役社長

PROFILE

若松 佑樹さん

(株)えぽっく代表取締役社長

立教大学 理学部、東京大学大学院 総合文化研究科卒業/茨城日立市出身

大学院卒業後、株式会社ネットマーケティングに就職。その後、株式会社農都総合研究所に転職し、コンサルティングやブランディングに携わる。2014年、茨城県の「地域おこし協力隊」インターンシップコーディネーターに就任。3年の任期終了に伴い、独立。2018年1月、「株式会社えぽっく」を立ち上げる。

「人づくり」で地元を元気にしたかったから。

もともと私は環境問題に関心があったので、大学では生物を主に学んでいました。しかし、大学院時代に未来に今をどう繋いでいくか、持続可能な街はどうやったら作れるのか、ということに興味が湧いてきたのです。そして次第に、愛着のある地元に戻って街を元気にするような活動ができないか、と考えるようになりました。ただ、卒業後にすぐに地元に帰っても力不足でやりたいことはできない。そう思い、将来のための修行だと考えて東京でがむしゃらに働いて知識と経験を蓄え、30歳までに活動の基盤を地元に移そうと決めました。

大学院卒業後、2社目に勤めた株式会社農都総合研究所では、地方の農家を対象にした特産物を使った加工品の開発コンサルティングに携わっていました。そこで地方の人材不足、後継者不足という問題を目の当たりにして、地方における「人づくり」の必要性を感じ、強く興味を持ちはじめました。この頃は企業で働きながら、土日を使って地方に足を運び、地方活性化について考える活動にも参加していたのですが、そのフィールドワークを企画している団体から茨城の「地域おこし協力隊」でインターンシップコーディネーターという職種を募集するからやってみないか、とタイミングよく声をかけてもらったのです。この仕事は地元の中小企業と学生を繋げ、人材育成にも通じる仕事。見事に興味のある分野だったこともあり、これを機に活動拠点を茨城に移して「地域おこし協力隊」として働くことにしました。

地元の企業と人をつなぐ仕事をしています。

「地域おこし協力隊」のインターンシップコーディネーターという仕事は、地元の中小企業や旅館、飲食店や工場などと学生を繋ぐ仕事ではあるのですが、最初は企業側とじっくりコミュニケーションを取るところからはじまります。新しいことをやってみたいけどその方法がわからないなど、企業側の抱える悩みや想いをお聞きして、ディスカッションをしながらプロジェクトを立ち上げ、学生が一緒にできることがあるかどうかを探っていきます。お菓子を作りたいというニーズがあったら、調理系の学生と一緒にレシピを開発するインターンに仕上げ、学生に募集をかけて実際に企業と学生を繋いでプロジェクトを進めていきます。インターンシップコーディネーターと一口に言っても、その中身は、コンサル、マッチング、コーチング、マネジメントと、非常に多彩。しかし、東京で働いている時に0を1にするようなプロジェクトに数多く携わってきたので、その経験がとても役に立ちました。

「地域おこし協力隊」のインターンシップコーディネーターを行っていた3年間は、長期休みを利用したインターンを主に扱ってきたのですが、任期を終えて2018年に「株式会社えぽっく」を立ち上げてからは、短期でのインターンの企画を続けながら企業のコンサルティングを行ったり、インターンの延長として採用支援を行ったりしています。また、今年からは副業マッチングも動き出し、経験やスキルのある社会人にディスカッションパートナーになってほしいなど、インターンの場合とは違う企業側のニーズを満たすことができています。働き方の概念がアップデートされつつある時代ですから、企業にとっても想いを持った人にとっても、より可能性が広がっていく気がします。

想いを持った企業や魅力的な人たちと出会えること。

東京にいる頃は、地元のことを気にしつつも、どんな人がどんな風に働き、どんな企業があるのかすらよくわからなくて、それが茨城に帰ってくる時の唯一の不安でもあったのですが、実際に、仕事で関わらせていただくと、熱い想いを持って活動されている企業や人々がいらっしゃることを知ることができました。それに、地方の中小企業はコンパクトな組織なだけに意思決定も早く、スピーディーにプロジェクトが進むことも多いというのは、ひとつの嬉しい発見でした。そうやって、お仕事をする度に、私自身もあらためて地元の魅力を再発見しています。

今でこそ茨城に知人も増え、過去にお仕事したことのある企業に声をかけてもらえたり、人の紹介で私のことを知っていただいて声をかけてもらえることも増えてきましたが、茨城に帰ってきた頃は、知っている人も企業もまったくいない状態。最初の頃は、新聞を頼りに企業に電話をかけて営業をしたり、地元のイベントに参加して手伝ったりしながら、人の繋がりを少しずつ広げて、今では、地元のいい仲間とも巡り会うことができました。実体験として思うのが、茨城の魅力を感じてもらうためには、実際に来てもらい、人に会ってもらうことが大切だということ。そして、地元が盛り上がるためには、ファンコミュニティがあることが強みになると思っています。そのためにも、今は、イベントやセミナーも開催できるようなコニュニティの「場」を作りたいと思っています。そこから人と企業を繋げ、人材を育てるということをやってみたいですね。やっぱり、街を作り動かしていくのは、人ですから。

ネットの情報だけで判断せず、

現場に出てリアルに触れよう。

インターンで学生と話していて思うことですが、今は、インターネットで簡単に情報検索ができてしまうので、オンラインで得た情報だけを見て、企業の良し悪しを判断したり、働くということを不安に思ってしまう人が少なくありません。これは、本当にもったいないことだと思います。やはり、企業も人も、実際に会ってみてわかること、見えてくることって、とてもたくさんあります。だから、足を運んでみるとか、社員の人に話を聞くとか、何かしらの形で「現場」に出ることをオススメします。業界や職種についても、思い込まないことが可能性を広げます。理系や男性的イメージが強い電気設備工事の企業でも、文系が活躍できる職種や、女性が求められている職種がありますから。私の就職活動は大学院専門の就職情報を取り扱っているベンチャー企業にインターンで入り、取材を通じていろいろな企業を自分の目で見る、ということをしていました。企業の人に話しを聞き、仕事場を見るということは、とてもいい体験だったとあらためて思います。実態にいくつもの企業を見て、比較してみてはじめて、働きたい企業が見えてくるものです。みなさんもぜひ、「現場」に出てみてください。

あとは、就職を一生のことだと思わないこと。正解を当てる感覚で就職活動をしないことも大切だと思います。「やり直せる」くらいの気持ちで、ちょっとだけ力を抜いてみるといいですよ。

私は「茨城で働くのもおもしろそう」と思っていただけるように、引き続き、働きやすい環境づくり、下地作りを行っていきます。ぜひ、インターンを利用して茨城の企業も見に来てください。

ずばり教えて!

Uターンしてよかったこと、困ったこと。

よかったこと

- ・地元の魅力を再確認することができた。

困ったこと

- ・人間関係をゼロから築かなくてはならなかった。

INTERVIEW

茨城県を動かす人たち

-

目の前の人の幸せを叶えるため、

いつだって真っ直ぐに。 -

不安があるからこそ、

積極的に自分から触れにいく。

すると、可能性が見えてくる。 -

やりたいことを実現できる場所として、

ふさわしい会社に出会うことができた。 -

家族のそばで過ごせること。

それも就職の大切なポイント。 -

「安定」と「やりがい」は、

公務員でなくても手に入る。 -

自分がやりたいことを探求し、

自分が納得いく仕事を選ぶ。 -

茨城の主力産業である

農業を支える誇り。 -

私が開発したカップ麺、

食べたことあるかも知れませんよ。 -

茨城県にこんな

カッコイイ会社があることに

とても驚きました。 -

仕事では海外への道を切り拓き、

休日は茨城の自然を楽しむ。 -

茨城県で頑張っている企業の

力になりたい。 -

こんなに海外の方と

接する機会が多いなんて。 -

目の前の人のために

一生懸命になる喜び。 -

創業から100年以上、

地域のことを考え続けています。 -

茨城の製造業は強い。

世界とも十分に渡りあえる。 -

仕事も子育ても

メリットの方が多い。

ここは“ちょうどいい郊外”。 -

世界に誇れる

仕事に関わる喜び。 -

農業はカッコいいもの。

さあ、次は何をやろう。