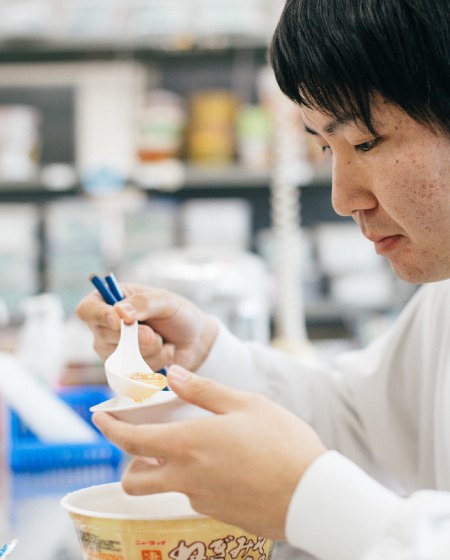

私が開発したカップ麺、

あなたも食べたことがあるかも⁈

関 和典さん ヤマダイ株式会社

PROFILE

関 和典さん

ヤマダイ株式会社経営企画部 開発室 2010年入社

東京海洋大学 海洋科学部食品生産科学科卒業 / 茨城県下妻市出身

大学卒業後、カップ麺の商品企画から開発、小売店のバイヤーへの提案まで一貫して携わることができるヤマダイ株式会社に入社。自身が開発した商品に「名古屋発台湾まぜそば」「凄麺 和歌山中華そば」がある。

地元は夜9時には真っ暗になる。

でもそれも嫌いじゃないと思った。

大学卒業後に茨城に帰る選択肢はなく、全国規模の食品メーカーで働くことをイメージしていました。ただ、東京で数年間過ごしてみると、人の多さや眩しさに息苦しさを感じ神経をすり減らしていました。

就職活動がスタートした大学3年生のとき、帰省すると落ち着いて眠れることに気がついたんです。「あれ⁈、東京は住むところじゃなくて、遊ぶところでいいんじゃないか?」と思ったのが、茨城県内の企業への就職を意識し始めたきっかけです。

茨城県内で就職するかどうかを真剣に考えたのは、東京の大手食品メーカーと地元企業である当社からの内定通知をもらい、その返事で悩んだときでした。「企業規模」を取るか「立地環境」を取るか。また、「開発の一部を担当する業務」か、「企画から開発までの一貫した製造工程に係われる業務」か。両親からは大手の方がいいのでは?と助言されましたね。でも、仕事は人生の一部。企業に入ることがゴールではなく、その先の生活を見据え、地元茨城企業への入社を選択しました。

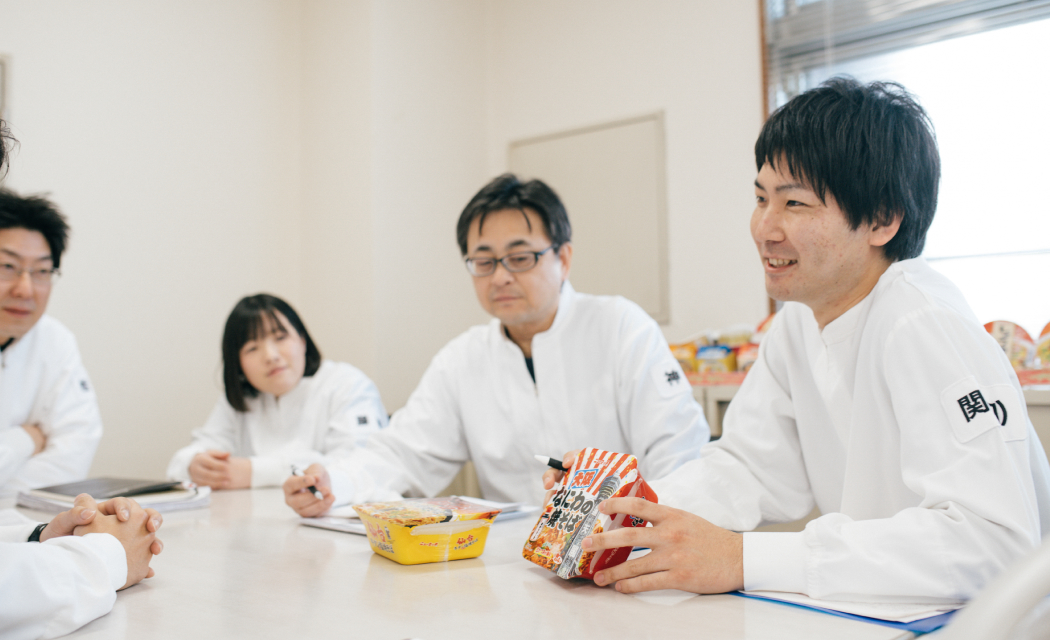

新しいカップ麺を企画し、

ゼロから一人で開発しています。

定期的に行われる商品開発会議で自分のアイデアを出し、そこで商品の企画が通れば実際に開発がスタートします。麺や具、スープを変えながら、納得のいく味が出るまで少なくとも30~40回くらいは試作品をつくり、試行錯誤を繰り返します。

レシピが完成し、社長からの承認を得られると、次に商品化に向けてパッケージ制作に取り掛かります。最終的なデザインは社外のデザイナーに依頼しますが、パッケージのアイデアは企画した私が中心になって出しますし、商品の撮影や販売時のキャッチコピーなどを考えるのも私の仕事です。

さらに、小売店のバイヤーとの商談の際に、新商品のセールスポイントをお伝えるために営業社員に同行することもあります。カップ麺をゼロから企画し、商品が販売されるまでの全ての工程に携わることができますので、胸を張って「これは私がつくったラーメンです!」と言えますね。

「美味しい」という評判が

何よりもうれしい。

大手メーカーですと、商品開発は「麺専門」や「具専門」と細かく担当ごとに分けられていると聞きますが、弊社では商品ごとに、そのすべてを一人で担当していきます。

私が企画・開発した「名古屋発台湾まぜそば」は、ある日お店で食べたまぜそばがあまりに美味しかったので「こんな味のカップ麺を作りたい」と企画し、麺やソースの開発から具の選定、パッケージの色味に至るまでこだわり抜いてつくりました。だからこそ、お店で手に取ってもらえて「美味しい!」と評判になることが何よりもうれしいです。

反応が知りたくて、SNSではよくエゴサーチばかりしていますね。「美味しすぎて箱買いした」と書かれていたときは、小さくですが思わずガッツポーズしていました。

就職活動では

自分に嘘をつかないこと!

大学で食品科学を学んでいたので、将来は食品の商品開発がしたいと思っていました。でも大学院卒でないと食品の開発職に就きづらいと聞き、最初は学部卒でも応募がしやすい営業職ばかりを受けていました。面接では優等生的な回答を取り繕って話していたのですが、当然面接官には見抜かれてしまい、一社も受かりませんでした。

そこでもう一度自分を見つめ直し自己分析をしたところ「やっぱり商品開発がしたい!」という原点と、企業に就職することがゴールではなく「どんな生活がしたいのか?」に行き着き、面接では「自分の本音」を話すことにしました。

やりたいことを諦めてしまう前に、東京でなくてもそれが実現できるなら可能性があるのなら、チャレンジするべきです。茨城の企業にも注目してみるといいと思います。

ずばり教えて!

Uターンしてよかったこと、困ったこと。

よかったこと

- ・地元の友達や家族が近くにいる安心感がある。

- ・職場の人も地元の人が多いから打ち解けやすい。

困ったこと

- ・飲みに行きづらいですが、一回の飲み会を楽しみにできます。

INTERVIEW

茨城県を動かす人たち

-

家族のそばで過ごせること。

それも就職の大切なポイント。 -

「安定」と「やりがい」は、

公務員でなくても手に入る。 -

自分がやりたいことを探求し、

自分が納得いく仕事を選ぶ。 -

茨城の主力産業である

農業を支える誇り。 -

私が開発したカップ麺、

食べたことあるかも知れませんよ。 -

茨城県にこんな

カッコイイ会社があることに

とても驚きました。 -

仕事では海外への道を切り拓き、

休日は茨城の自然を楽しむ。 -

茨城県で頑張っている企業の

力になりたい。 -

こんなに海外の方と

接する機会が多いなんて。 -

目の前の人のために

一生懸命になる喜び。 -

創業から100年以上、

地域のことを考え続けています。 -

茨城の製造業は強い。

世界とも十分に渡りあえる。 -

仕事も子育ても

メリットの方が多い。

ここは“ちょうどいい郊外”。 -

世界に誇れる

仕事に関わる喜び。 -

農業はカッコいいもの。

さあ、次は何をやろう。